(1) 알레르기성 두드러기

청주 메어리벳의원 정종영

청주 메어리벳의원 정종영

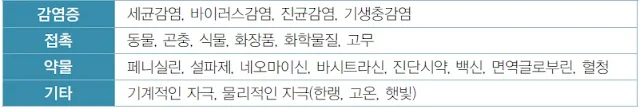

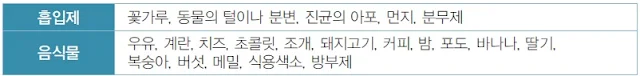

면역학적 기전에 의해 발생되는 두드러기는 IgE 매개 두드러기와 보체 매개 두드러기로 대별할 수 있다. 각종 음식물, 흡입제, 약물 등에 포함된 여러 가지 종류의 항원에 반응하는 IgE 항체에 의해 유발되는 제I형 알레르기반응에 의한 IgE 매개 두드러기는 알레르기가 있는 사람에게 여러 경로를 통해 항원이 들어와서 비만세포나 호염기구 표면에 결합한 2분자의 IgE 항체를 연결시키면 비만세포의 탈과립이 일어나게 되면서 히스타민을 비롯한 화학매개체들이 유리되어 두드러기가 나타난다. 더러는 기계적 자극, 한랭, 고온 또는 햇빛 등의 물리적 자극에 의한 두드러기도 IgE 항체 의존성인 경우가 있다. IgE에 의해 매개되는 알레르기성 두드러기는 대개 급성으로 발생하지만, 두드러기가 확실히 IgE에 의하여 매개되는 것을 실제 임상적으로 입증하기는 쉽지 않다. IgE에 의한 제I형 알레르기반응으로 두드러기를 일으킬 수 있는 물질들은 아래와 같다.

|

| 면역학적 기전에 의해 두드러기를 유발할 수 있는 물질 |

IgE 항체와 관계없이 제II형 또는 제III형 알레르기반응에 의해서도 두드러기가 생길 수 있는데, 이런 경우에는 보체가 관여할 때가 많다. 보체매개두드러기는 한랭글로부린혈증, 결체조직질환, 수혈반응, 괴사혈관염, 혈청병 및 약물발진에서 발생할 수 있으며, 조직학적으로 진피 혈관에 괴사혈관염을 나타내는 두드러기혈관염도 면역복합체에 의한 것으로 생각되고 있다. 그 외 유전혈관부종 및 후천혈관부종이 이에 속한다.

참고문헌

1. 강권수, 한희진, 이정옥, 박천욱, 이철헌. 두드러기 환자에서 음식물 알레르기에 관한 연구. 대한피부과학회지 2004; 42 (9): 1106-13.

2. 김태훈, 김도원, 전재복, 정상립. 두드러기의 임상 형태에 따른 혈중 호산구 및 IgE치. 대한피부과학회지 1999; 37 (4): 437-43.

3. 이봉구, 심우영, 이무형, 허충림. 아토피 피부염 및 두드러기 환자에서 알레르겐 단자시험과 혈중 호산구 및 IgE 검사 성적에 관한 연구. 대한피부과학회지 1989; 27 (5): 502-11.

4. 이애영, 황규왕, 김계정. 약물발진, 홍반 및 두드러기. In: 대한피부과학회 교과서편찬위원회. 피부과학. 제6판. 도서출판 대한의학 2014: 289-97.

5. 정희철, 안성구. 급성 및 만성 두드러기 환자에서 MAST 화학발광법 양성율과 알레르기 항원 검출율에 대한 비교 연구. 대한피부과학회지 2015; 53 (5): 374-80.

*1. Amar SM, Dreskin SC. Urticaria. Prim Care 2008; 35 (1): 141-57.

*2. Bérard F, Saint-Mezard P, Cousin F, Mecheri S, Nicolas JF. [Immunological and non immunological mechanisms in urticaria]. Ann Dermatol Venereol 2003; 130 (1): 1S10-5.

*3. Cianferoni A. Food allergy. Curr Pharm Des 2014; 20 (6): 931-45.

*4. Mowbray JF, Brostoff J. Allergic urticaria and hereditary angioedema. Independent association in the same patient. Clin Allergy 1984; 14 (6): 589-92.

*5. Nettis E, Pannofino A, Dambra P, Loria MP, Di Maggio G, Damiani E, Ferrannini A, Tursi A. IgE-mediated urticaria/angioedema after ingestion of mussels. Acta Derm Venereol 2001; 81 (1): 62.

*6. Schlapbach C, Simon D. Update on skin allergy. Allergy 2014; 69 (12): 1571-81.

*7. Spickett G. Urticaria and angioedema. J R Coll Physicians Edinb 2014; 44 (1): 50-4.

*9. Zuberbier T. Classification of Urticaria. Indian J Dermatol 2013; 58 (3): 208–10.

댓글 없음:

댓글 쓰기